この記事ではイチジクの挿し木でなるべく失敗しないための情報として「挿し木のタイミングについて」をまとめています。

実はイチジクの挿し木は季節ごとに難易度が変化します。

簡単な季節があれば難しい季節もあり、注意が必要なことも季節によって変わってきます。

栽培者の環境や目的によって、挿し木をするべきタイミングも変わってくるので、この記事で具体的なイメージを共有する手助けになるかもしれません。

実際にやってみてやってみて良かったことや、後悔したこと・注意点などを項目ごとにリストアップしていきます。

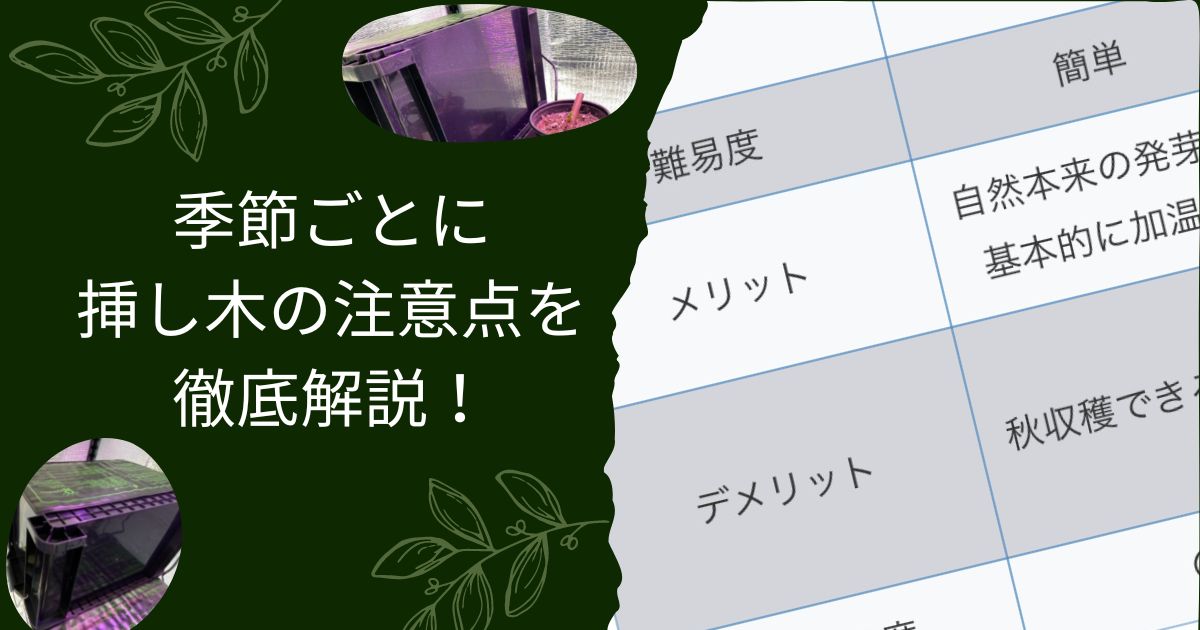

挿し木を行う季節ごとの難易度とメリット・デメリット

そもそもの話として挿し木を始めるタイミングはいつ頃がいいのでしょうか。

穂木の状態が良ければ「〇月でなければいけない」というようなことはありませんが、イチジクのライフサイクルとしては、

このような流れでイチジクは生活しています。そのため、「これから芽吹いて頑張ろう」となっている春に挿し木を行うのが自然の流れに沿ったやり方になります。

そのため、最も挿し木に適したタイミングは春ということになります。難易度に関しても春が最も簡単で、挿し木をする季節によって難易度が大きく変わってきますので一覧にしてみました。

| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |

| 難易度 | 簡単 | 普通 | 難しい | 普通 |

| メリット | 自然本来の発芽時期 基本的に加温不要 | 加温不要 | 穂木が入手しやすい 収穫できる可能性大 | 穂木が入手しやすい 収穫できる可能性有 |

| デメリット | 秋収穫できるか不明 | カビが繁殖しやすい 穂木が入手しにくい 秋に収穫できない | 休眠期での挿し木 苗の状態で加温必須 長期間で場所をとる | 発芽発根に加温必須 多湿になる可能性大 |

| オススメ度 | 〇 | × | △ | ◎ |

それぞれの季節のメリットとデメリットについて解説をしていきます。

この時期の挿し木は自然界でイチジクが生活しているサイクルと同じなので、ストレスが最も少なく成長できる環境になります。そのため最も簡単に挿し木を行うことが可能です。

唯一のデメリットはその年の秋に収穫できるかがわからないところです。『White Ischia』のような豊産性品種であれば可能ですが、品種によっては収穫の前に冬がきてしまうことがあります。

夏場の最大のメリットは寒さで枯れる心配がないことです。

その反面として温度が上がりすぎたり、高温多湿になりカビが生えやすいので注意が必要です。風通しの良い日陰で管理することでスムーズに育てることができるかもしれません。

イチジクとしては最盛期にあたるのでこのタイミングで剪定をすることが少なく、新しい穂木が出回っていないのには注意が必要です。

この時期に挿し木をしたい場合は冷蔵庫などで穂木を保管しておく必要があるので、わざわざ夏にやる必要はないような気がします。

イチジクとしては休眠しようとしている時期の挿し木になります。収穫後でイチジク事態が弱っている時期に採取された穂木も出回る可能性があります。しかし栽培が終わったタイミングなので、大量に穂木が出回ります。穂木の入手難易度は最も低い季節とも言えるかもしれません。

難易度としては秋の挿し木が最も難しく、まだ暖かさのある秋に発根・展葉が進んでいきます。これから「ドンドン成長していくぞ!」というタイミングで冬を迎えます。加温をしながらの育苗になるので20℃程度の温度を維持する設備が必要になります。

また、枝葉が茂るようになると幅をとるようになるのである程度の広さがある場所の確保と、LEDライトなどの照明を使用する必要も出てくる可能性があるので、春の時期までしっかりと世話をしないといけません、

かなり難易度が高い秋挿しですが、この時期の挿し木にしかない最大の魅力があります。それが次の秋には収穫できる可能性が高いということです。収穫できれば実の大きさや色などがどんなものなのかを確認することができますし、果樹の一番の楽しさでしょう。

基本的には果樹は数年育てないと実が着かないものですが、イチジクは違います。イチジクならではの楽しみを堪能できるのでリスクに見合ったリターンがあると考えています。

春挿しよりも一足先に挿し木をするのが冬挿しで、基本的に暖かい室内で管理すれば比較的簡単に育ってくれるでしょう。

苗になって大きくなるのは春になってからなので、保管場所もそんなに必要がないのも良いところですが、秋挿しで育てた株ほどは成長していないので収穫までもっていける可能性は少し低くなります。

難易度としては程々で、比較的少ない労力で秋に収穫できる可能性を秘めているので、一番オススメな挿し木のタイミングです。

全体としては管理の大変さと比例して期待できるメリットも多いのですが、必要な設備が揃っているかどうかと、何を目的にするかで最適な挿し木のタイミングが変わってきます。

次はどんな目的の人が秋・冬に挿し木をするとより満足できそうかをまとめていきたいと思います。

目的から見るベストな挿し木のタイミング

どうしても来年実が食べたい!

どんな実がなるのかを来年確認したい!

という人は、秋挿しか冬挿しのどちらかを選ぶのがベストです。

ここで注意したいのが設備と場所の問題です。もし十分な加温設備や管理場所とやる気があるなら秋挿し一択ですが、そうでないのであれば冬挿しをするのが良さそうです。

加温設備のについては生活空間で管理できるのであればエアコンを使えば簡単ですが、そうでない場合は挿し木のタイミングによって必要な設備が変わってきます。

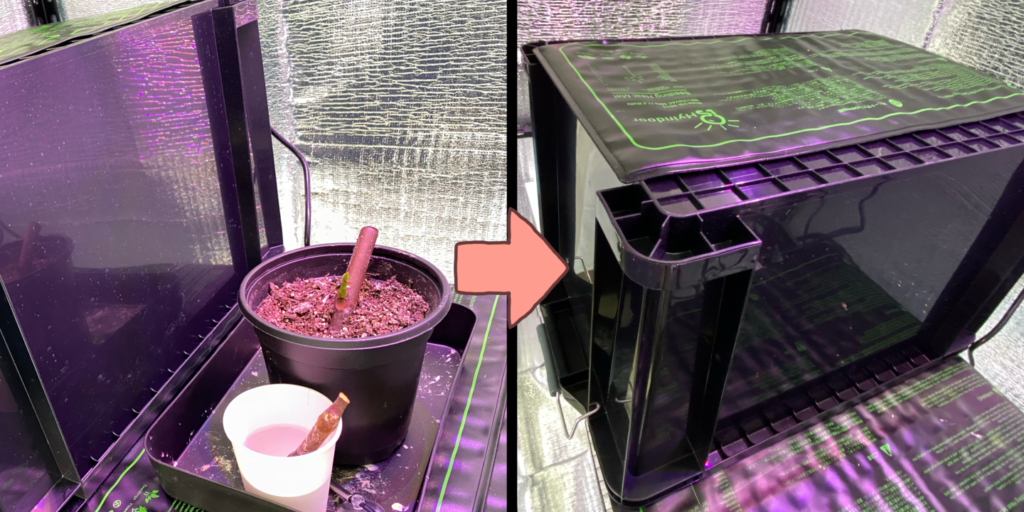

秋挿しの場合

苗の状態で越冬するので、温度を維持するための設備が必要になります。市販の簡易温室を買うか、DIYをすることになります。

空間自体を温める必要があるので温室の上下にたくさんのヒーターマットを使って温めるか、園芸用のヒーターなどが必要になってきます。

冬挿しの場合

一番寒い時期にはまだ発根や展葉が住んでいないので、あまり大きな温室などは必要ありません。

背の高いコンテナボックスとヒーターマットを2枚使えば十分に発根可能温度を維持できるようになるはずです。

夜中などの冷え込むタイミングでは背の高いコンテナボックスとヒーターマット2枚を組み合わせることで簡単に温室を作り出すことができます。

写真では黒いコンテナなので光を通しません。日中は外して光を当てた方が良いのですが、透明なコンテナボックスを使うと外さずに中の様子を見ることができるのでいいかもしれません。

この温室を使うと室温が8℃でもコンテナ内は20℃を超えてくるのでサーモスタットを利用しないと温度が上がり過ぎてしまうと思います。

また、秋挿しの場合は冬には展葉して光合成を行うようになっていますので光も必要になってきます。

窓際で管理できる場合にはあまり問題になりませんが、そうではない場合はLEDなどの照明を使わないと光合成ができずに枯れてしまいます。

そのため光源を設置する場合はより背の高い温室などの設備が必要になるので、コストやサイズが大きくなってしまいますので注意が必要です。

コメント